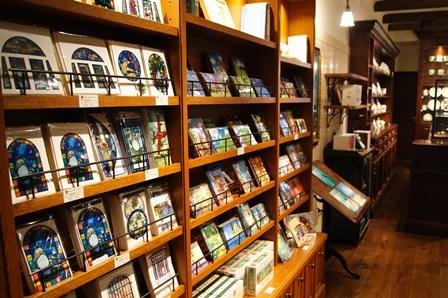

9月、だんだん夕暮れがはやくなり、西日に照らされた館内のステンドグラスが1日の終わりを彩ります。 およそ2ヶ月間の改装工事を終えた美術館。新しい企画展示『猫バスにのって ジブリの森へ』もはじまり、より一層活気に溢れています。 ショップでも、メンテナンス休暇の間にたくさんのオリジナル新商品ができあがりました。 スタジオジブリ作品ならではの、ひとつひとつのシーンがよみがえるようなポストカードも勢揃い。 店内の一角にできたポストカードコーナーでは、どの作品のどのシーンにしようかと選んでいるうちに、つい時間が経つのを忘れてしまいます。 この秋、模様替えをしたショップもゆっくりご覧いただけたら嬉しいです。

暮らしのなかに彩りを感じる喜び・ステンドグラス―――【ランプ、窓飾り、ポストカード、一筆箋】

開館から16年を迎え、この夏、全館の化粧直しを終えたジブリ美術館。

じつはほぼすべての窓がステンドグラスで彩られています。それは館主である宮崎駿監督の構想により実現しました。

単なる装飾ではなく、壁や床にステンドグラスからおちる何色もの〝光〟を感じて、

子どもたちに、この世界は複雑で美しさに満ちていることを発見して欲しい――

そんな思いが込められているのです。

今回は、ガラスで描かれたジブリ作品、その舞台裏を覗いてみましょう。

▲館内のステンドグラス。陽の入る向き、外側の風景などを考えてデザインされている。

ジブリ美術館にあるすべてのステンドグラスのデザインと製作を宮崎監督から任されたのは、

八田高聡(やつだ たかあき)、ゆり子ご夫妻です。約二年の歳月をかけて、100点以上に及ぶステンドグラスを完成させました。

今回、清里にある工房を訪ね、作品がどのように生まれるのかを、お二人に伺うことにしました。

▲(左)八田ゆり子さん1949年生まれ (右)八田高聡さん1948年生まれ。共に東京芸術大学で鋳金を専攻。77年フリーの作家として活動を開始。

82年に工房を山梨県清里に移す。夫妻でヨーロッパの田舎町の景色、人物、風習などに触れ、その後の創作に活かしている。

ゆり子さんは写真撮影は苦手だそうで、はにかみながらの撮影となった。

自然の中から生みだされるイメージ

東京から高速道路を走り、約2時間――窓の外の景色が目に優しい緑色に変わっていきます。

八ヶ岳の麓の自然に囲まれたログハウスに到着すると、八田さんご夫妻が出迎えてくださいました。

▲お二人は1982年に山梨県清里に移住し[清里ステンドグラス工房・ボッテガヴェスタ]を開く。住居と工房を兼ねる木造住宅は、お二人の参加型建築作品。

▲可憐な草花が生い茂る広い庭のお手入れは、ゆり子さんの役目。庭に出るとしばらく帰ってこないそう。

取材の合間にも、イチゴを摘んできて私たちにふるまってくださった。

とても素敵なところですね。環境としては最高ではないでしょうか。

八田 ちょうどいい時期に来ていただきましたね。ここら辺の草木がいちばん青々として美しいのは、

梅雨の晴れ間なんですよ。今日はうまい具合に晴れてよかったです。

この庭に生えている野草や、花に集まる昆虫などを作品のモチーフに取り入れることもあるんです。

ジブリ美術館のステンドグラスのひとつひとつにもたくさん草花が描かれています。

このお庭は八田さんの創作の源でもあるのですね。

八田 このくらいの庭でも手入れしようとするとけっこう大変です。もう少し手のかからない庭にしたいんですけれどね(苦笑)。

八田(ゆ) 南ドイツあたりに行くと、ほとんど木の庭で、花は庭のまわりにちょっとという感じでしたね。

あの楽しみ方は気分がよさそうでしたし、うちも将来的にはそういうのもいいかなと思ってるんです。

▲館内のステンドグラスで、植物をモチーフにした作品。草花となれ親しむ、ゆり子さんならではのデザイン

このたび美術館用に新しいステンドグラスの製作をお願いしたしましたが、いかがですか?

八田 ええ、ちょうどできたところです。

今回は常設展示室[映画の生まれる場所]にある〝少女の部屋〟(世界をつくる所)のランプシェードを入れ替えるとのことで、

優しくあたたかみのある色を基調に作りました。

八田(ゆ) 黄色も、少し冷たさを感じるレモンイエローやペールイエローではなく、なるべくあたたかい感じの色を探したんです。

ひとつひとつかわいいですね。クルミわり人形のデザインもありますね!

八田 気づかれましたか(笑)。ほかにも、いなかで農作業をするおじいさんとおばあさんや、遊んでいる子どもたちが描かれています。

そしてデンデン虫やカエル、チューリップやペンペン草など、それぞれに植物や生き物のモチーフを入れているんですよ。

清里の自然の中での八田さんの穏やかな生活ぶりが、そのままガラスに投影されているのですね。

▲少女の部屋のランプシェードはこれまで青系だったが、展示物の変更とともに暖色系に。

「暖色にするのには赤というのがいちばん基本的なんですが、僕たちの好きな茜色のガラスを新たに仕入れました」(八田さん)

▲クリスマスのイメージのランプシェード。クルミわり人形のネズミの王さまの下にはヤドリギが。

日本建築に溶け込む八田さんの作風とは

ご夫婦で身の回りにある草花や動物などに触れながら、材料にもこだわりを持って創作活動をしてこられた八田さん。

そこに込められた想いとはなんでしょう。

さまざまな色ガラスが素材に使われていますね。あまり見たことのない色もありますが、このガラスはどこで手に入るのでしょうか?

八田 透明のガラスの表面に色のついた層が重ねてある《被せ(きせ)ガラス》というものですが、日本でつくっているところはないですね。

私たちが使っているのはほとんどドイツ製です。こういう手吹きのガラスですと、均一ではなく泡が入っていたり、しわがよっていたりして、むこう側の景色がゆらいで見えるんです。

ほんとうですね、向こう側の風景が少しにじんだようにやわらかく見えます。

八田 宮崎監督はジブリ美術館をつくるとき、私たちに「あのゆらゆらガラスを使って」とおっしゃいました。

私たちは「手吹きアンティークガラス」と言いますが、「ゆらゆらガラス」っていい言葉だなぁ、それいただきと思ったんですよ(笑)。

▲ドイツから取り寄せたという各種《アンティークガラス》。

ガラスを膨らませて直径20センチくらいの筒状にし、上下を切ってハサミを縦に入れて広げたもの。

「輸入される手作りアンティークガラスの最大サイズは600mm x 900mmくらいです。」(八田さん)

ステンドグラスというとヨーロッパの教会にあるようなものをイメージしますが、八田さんの作品は教会風のものとは違いますね。

八田 ヨーロッパではステンドグラスの歴史が1000年くらいあるんですが、

最近はちょっとモダンなものも増えてきているとはいえ、教会に入っているのが全体の90%くらいでしょうか。

ヨーロッパと日本の建築素材は根本的に違いますから、同じ絵を持ってきても、まったく合わないんですよね。

日本の普通の家にキリストのステンドグラス絵の窓があったらおかしくみえるでしょう?

私たちがやりたいのは日本の住環境――というよりも住空間ですか、それに合うステンドグラスなんです。

そうなんですね。日本の住空間の中にフィットする絵とはどういうものなのでしょうか?

八田 絵自体が主張しすぎてはだめなんです。画廊で1枚、絵を見るならいいのですが、

家に飾るのであればそうではないものを作りたいんです。

どこにあっても邪魔にならなくて、でもちょっと嬉しくなるなぁという。

私たちが普通に暮らす家にステンドグラスが入ったら、さぞかし気持ちがいいだろうな、快適だろうなと――そういう提案をしたいんです。

▲八田さんのお住いのあちこちには、自作のステンドグラスがさりげなく配置され生活の一部になり、

暖かい光がお二人の時間を照らしている。

オリジナル商品の開発へ

ステンドグラス――それは意匠を楽しむだけでなく、

光と色の美しさで生活をより豊かにしてくれるものであることがわかりました。

ショップでも吊り下げされる窓飾りと、ランプを取り扱っています。

さらに八田さんはその魅力をもっと身近に感じてほしいと考え、なんとか印刷物でステンドグラスを表現できないかと、さまざまなオリジナル商品も企画しました。

ここでは、苦心の末に生まれた[ポストカード]と[一筆箋]について、お話を聞いてみたいと思います。

八田さんデザインのポストカードと一筆箋の表紙は、紙ではなく透明シートに印刷されているのが大きな特徴ですね。

八田 美術館のオープンの頃から、「カードにしませんか?」という話はあったんです。

でもただ紙に刷ったカードではあまりおもしろくないかなぁと思い、透明シートにしたい、というイメージがありました。

知り合いのデザイナーさんに、「こういうのって日本で製作できますか?」と聞いたら、サンニチ印刷さんなら可能かも知れないと。

八田(ゆ) すごく優秀な技術者がいますよと、太鼓判を押して下さいました。それが藤巻正基さんです。

▲藤巻正基さん。株式会社サンニチ印刷、技術開発担当部長、プリンティングディレクター。

コンピューターやカメラなどに精通し、さまざまな技法にチャレンジするアイディアマン。

八田さんご夫妻の要望に粘り強く応え、商品化に結びつけた。(取材は8月18日、ジブリ美術館にて)

八田さんから依頼を受けたとき、最初はどのようなやりとりをされたのでしょうか?

藤巻 まず、「ステンドグラスは、建物の中にあって光の入り方や外側の風景を見ることを考えたものなので、

美術館の中から見る状態を、できるだけそのまま再現して欲しい」というご要望をいただきました。

たいへんむずかしい要望ですね。

藤巻 はい。それに加えて八田さんのステンドグラスの色は、ウルトラマリンブルーやオレンジ、グリーンなど、

インクで出しにくい色のオンパレードなんですが、それぞれの色をきれいに出してほしいというご要望もありました。

実際にはどのように対応されたのでしょう?

藤巻 まず色について、通常印刷で行われる「4版刷り」では八田さんのステンドグラスの色を表現することは無理でした。

それに紙とちがって、透明シートには色がのりにくいんです。

これまで7色までならやったことがあったのですが、いろいろ試行錯誤しまして。結果的には10版印刷という手法をとりました。

ガラスの色を表現するために通常の倍以上の手間をかけているのですね!

藤巻 はい。でも実物を撮影したものを10版で印刷しても、八田さんの求められる商品にはならなかったんです。

どういうことでしょうか?

藤巻 撮影したものをそのまま印刷すると実態には近いんですが、

光の入り方や影の落ち具合などで、見え方のバランスは作品と違っているんです。

例えば、実際のガラスはきれいな色が使われているのに、光が強すぎると端に配置されている部分は暗く映り全体の色味がちがっていたり、

背景にあるものが透けて映り込んでいることで変わって見えていたりします。

八田さんが目指す、ポストカードにしたときのガラス色に近づけるために、

一作品ごとに何百という色に分解して、一色ずつ地道に色の修正を行いました。

風景は生きているので、迷ったときには実際に美術館を訪れて、

朝の光から夕暮れの光まで何時間もかけてじっと実物のステンドグラスを確認していましたね。

そこまで手間をかけて作りこむことはあまりないのでは?

藤巻 これまで三十年間印刷の仕事をしていますが、ここまでの仕事はなかったです。

でも「なんとかして八田さんご夫妻の気持ちに応えるんだ!」と思ってがんばりました。

宮崎館主の気持ちに八田さんが応えてくれたように、藤巻さんもできる限りのことをしてくださったわけですね。

藤巻 基本的な方針として、お客様のやりたいという想いに100%近づけるのが私どもの仕事ですが、

八田さんご夫妻には一筆箋の紙の罫線やレイアウト、それから描き味にも「こうしたいのです」という思いがあり、

それを言われると、なんとか作らなきゃいけないなと感じました。

印刷の経過も八田さんに細かく見ていただきましたが、最終的には「まかせていいか」と思っていただけてよかったです。

そうだったのですね......。藤巻さんの思いもあって完成したこのカードは、

もうひとつの八田さんの作品とも言えるものに仕上がっているのですね。

もっと身近に

八田さんご夫妻が、色ガラスに描く幻想の世界......ポストカードと一筆箋は、ジブリ美術館を彩る作品を気軽に自宅に持って帰れる商品になっています。

最後に、なぜ八田さんが紙ではなく透明シートにこだわったのか、その理由と楽しみ方を教えてくださいました。

八田 一筆箋を使い終えたら、表紙の透明シートはステンドグラスになるんです!

水をつけて、窓にぺたっと貼れば(笑)。水でくしゃくしゃになりませんし、

これならステンドグラスを買わなくても、手軽に美しさを楽しんでもらえるでしょう?(笑)

また、立てて窓辺に飾れるポストカードにもこだわりがあります。

藤巻 透明シートだけではステンドグラスの雰囲気がでないので、よりそれらしく見えるように、

「シートの裏の台紙を型抜きして窓にしましょう」と八田さんから提案がありました。

裏から光を取り入れてもっと色を鮮やかに見せようと、窓が開く仕掛けにしたのも八田さんのアイディアなのです。

お二人の豊かな心と、ものづくりへの強い信念と信頼。

自然の中でていねいに作り出される八田さんのステンドグラスは、

光や風景とひとつになることで、

見たひとの心をどこか暖かくしてくれます。

ふと窓辺に目を向けたときに感じる光のシルエットは、

私たちの日常をちょっぴり豊かに彩ってくれることでしょう。

(2016年6月、山梨県北杜市にて収録)

今回ご紹介するのは、ステンドグラスをモチーフにした商品です。

ステンドグラス窓飾り/ステンドグラスランプ ... 窓飾り 丸型42,000円(税別) 角型48,000円(税別) ランプ140,000円(税別) 120,000円(税別)

トトロ・ジジ・キツネリスの絵柄のステンドグラス窓飾りと、トトロのランプ。すべて一点物なので絵柄や形だけでなく、色合いもひとつずつ異なります。素材のガラスの中に見えるきらきらした気泡や、波のようなゆらぎは、吹いて作るときにできたもの。ランプを点灯すれば温もりのある光に包まれ、うっとりしてしまいます。作家の八田さんならではの表情豊かな色ガラスの使い方、そして繊細なモチーフの描写をぜひ間近で感じてみてください。

ステンドグラスポストカード ... 大700円(税別) 小600円(税別)

館内にあるステンドグラスがポストカードになった人気商品。紙でできた小さな窓を広げて飾ることができ、光にかざせば美しい影が現れます。よくみるとガラスに溶け込むように映りこんでいるのは美術館の外の光景。眺めていると館内で出会ったステンドグラスの記憶が甦ります。お手紙として贈れば大切な人への特別な一枚になりそうです。

ステンドグラス一筆箋 ... 各650円(税別)

こちらも、美術館の各所に施されたステンドグラスのデザインを用いた一筆箋。どこの場所に入っているステンドグラスか探してみるのも楽しいかもしれません。表紙を開くと表れるかわいい絵柄は、八田さんご夫妻がデザインされたもの。ペンの滑りもよい、こだわりの紙を使用しています。使い終わったら表紙のフィルムを剥がしてガラス窓に飾ってみるのも素敵です。

※商品は品切れの場合がありますので予めご了承ください。

今森光彦フィールドノート 里山

今森光彦フィールドノート 里山  妖精ディックのたたかい

妖精ディックのたたかい